筋トレが認知症予防になる理由。簡単にできる5選と注意点を解説

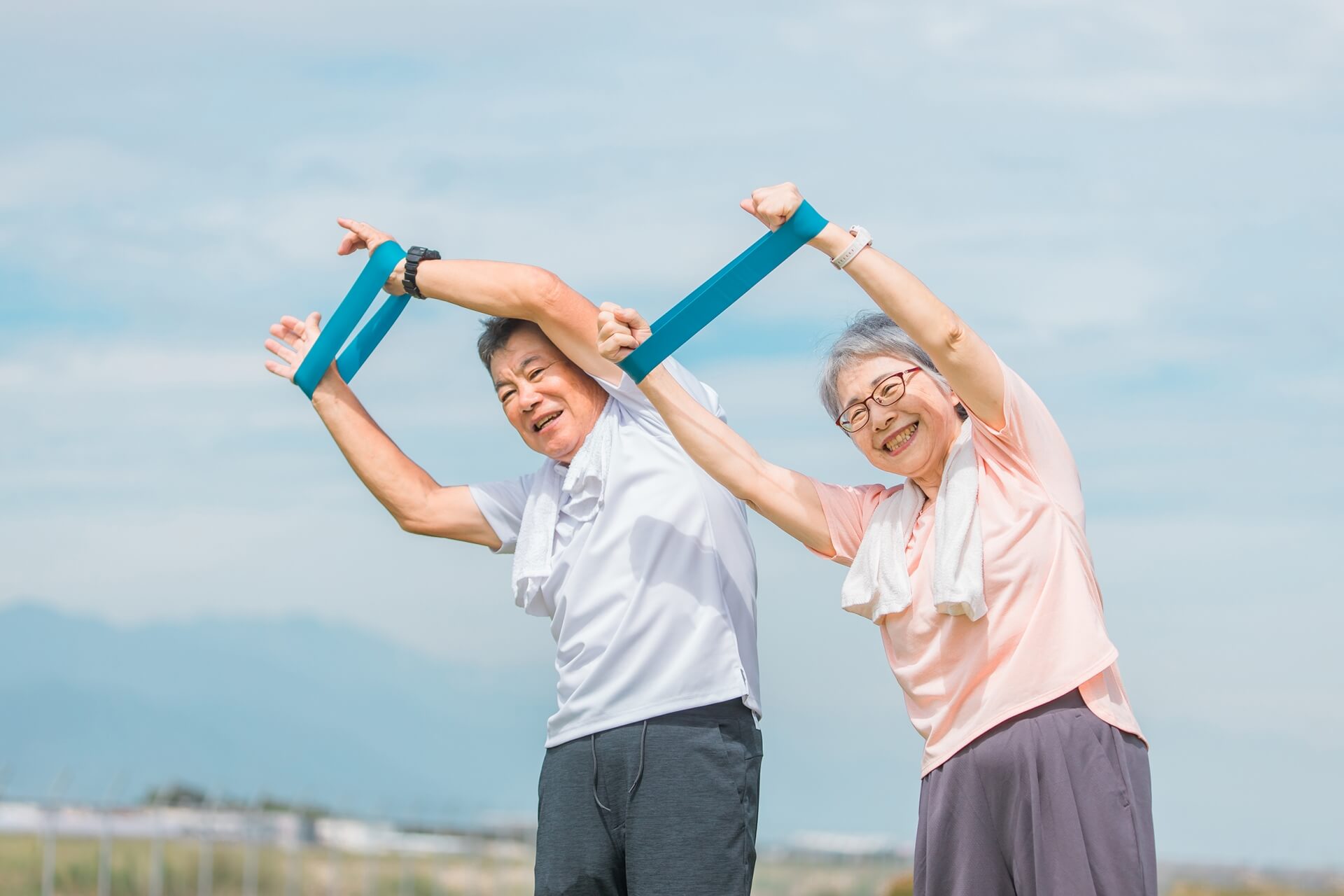

近年、認知症予防に筋トレが注目されています。

加齢による筋力の低下は認知機能の低下にもつながるので、筋トレを続けることで認知機能の改善が期待できると言われています。

簡単に取り組める認知症予防の筋トレ方法をご紹介しますので、無理のない回数からはじめて習慣化しましょう。

目次

筋トレが認知症予防につながる理由

認知症の予防に運動は大切です。

中でも筋トレを続けることで認知機能にさまざまな影響があることがわかっています。

認知症予防に筋トレが役立つ理由について説明します。

筋力低下で認知機能も低下

加齢により筋肉量や筋力、身体の機能が低下した状態をサルコペニアと言います。

認知機能の低下とサルコペニアの関連の調査報告では、認知機能の低下とサルコペニアの有病率に関係があることが示唆されています。

座っていることが多いなど、筋肉をあまり使わない生活習慣の人は、活動量が低下して認知症のリスクが高まる可能性があるのです。

継続した筋トレは認知機能を改善

筋力トレーニングを続けることで、注意力や実行機能(計画して適切に遂行する力)などに改善が認められています。

筋肉が鍛えられることで脳への血流量が増え、神経栄養因子であるBDNFが増加し、脳の活性化につながります。

また、認知症予防にはウォーキングなどの有酸素運動も効果的です。

さらに、有酸素運動のみよりも有酸素運動と筋トレを組み合わせた方が認知機能の低下を遅らせることがわかっています。

血糖値が安定し、認知症のリスクを軽減

認知症の原因の1つに糖尿病があります。

高血圧や糖尿病によって血管が固くなることで、脳の血管の詰まりや出血が起こると、認知症になるリスクが高まります。

筋トレによって筋肉量が増えると、血糖値が下がりやすくなり、糖尿病の予防にもなるでしょう。

認知症予防のために鍛えたい下肢・体幹・上肢の筋トレ5選

筋トレは週に2回以上の頻度で主要な筋肉群を使うメニューが推奨されています。

主要な筋肉群とは、大臀筋や大腿四頭筋、腹筋などの身体の中でも大きな筋肉のことを指します。

人が活動するために欠かせない主要な「下肢・体幹の筋肉群の筋トレ方法」をポイントも含めてまとめてみました。

さらにペットボトルを開けるなどの日常動作に欠かせない握力の維持や、指先を使う知的活動にも影響する上肢の筋トレ方法もお伝えします。

スクワットは「1セット8〜12回」を目安に、少ない回数からはじめてみましょう。

腰や膝に痛みのある方、持病のある方は主治医に相談のうえ、取り組んでください。

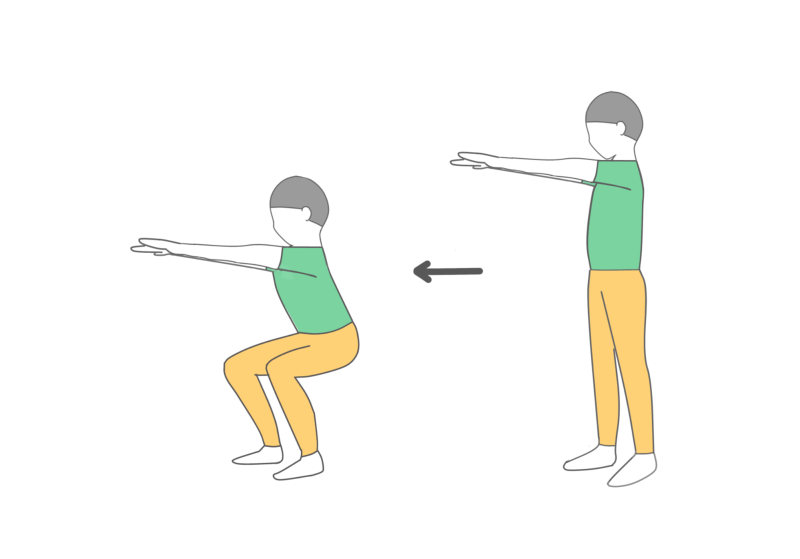

スクワット

スクワットはお尻の筋肉である大臀筋、太ももの前にある大腿四頭筋、太ももの後ろにあるハムストリングスを中心に鍛える運動です。

- <方法>

- 1.足を肩幅ぐらいに広げる

- 2.5秒かけて膝を曲げる

- 3.5秒かけて膝を伸ばす

- <ポイント>

- 膝を痛める可能性があるので、つま先より前に膝が出ないようにしましょう。

また、膝は90°以上曲げないように気をつけましょう。

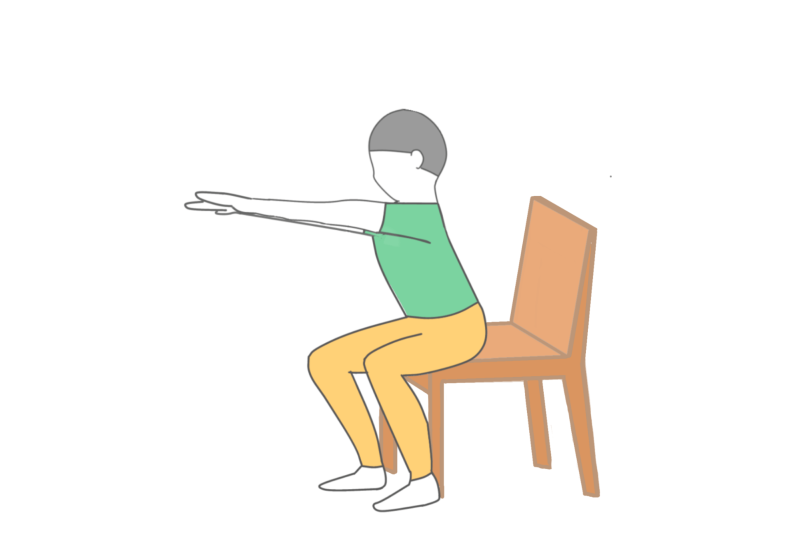

スクワットで腰を沈める方法が難しければ、椅子を使った方法もあります。

スクワットと同じ筋肉を鍛えられ、膝を痛めにくい方法です。

- <方法>

- 1.椅子に座った状態からはじめる

- 2.4秒かけて椅子から5cmお尻を浮かす

- 3.そのまま姿勢をキープする

- 4.4秒かけて椅子に座る

- <ポイント>

- 両手をしっかりと前に出し、背中が丸くならないようにして立ち上がりましょう。

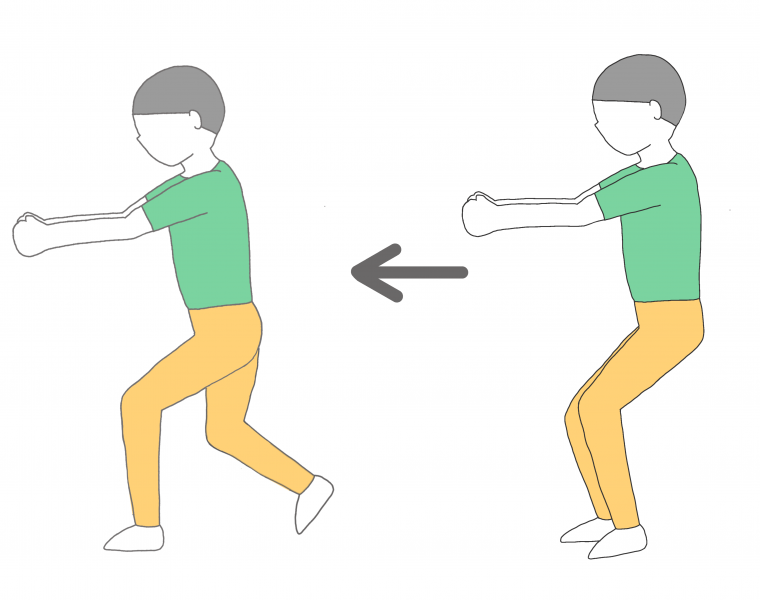

モンキーウォーク

モンキーウォークはスクワットの姿勢で歩く運動です。

大腿四頭筋やハムストリングスを鍛えます。

- <方法>

- 1.つま先を外に向け、膝を曲げて腰を落とす

- 2.両腕を組んで前に出す

- 3.背筋を伸ばし、腰を落としたまま前に歩く

- 4.ゆっくりと前に歩き出す

- 5.慣れてきたら大股で歩く

- 3m歩くのを1セットとし、10セットを目安に行いましょう。

- <ポイント>

- 腰を曲げず、膝は曲げたまま歩きます。

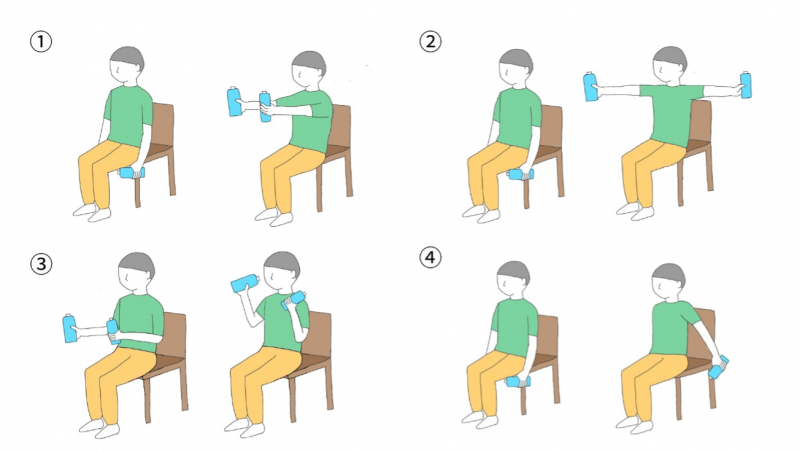

ペットボトルを使用した腕の筋トレ

500mlのペットボトルをダンベル代わりにして腕の筋肉である三角筋や上腕二頭筋、上腕三頭筋を鍛えます。身体を支えたり、物を持ったりするのに使う筋肉です。

- <方法>

- 1.①両手にペットボトルを持ち、肘を伸ばしたまま肩の高さまで腕を上げる

- 2.②両手にペットボトルを持ち、肘を伸ばしたまま肩の高さまで腕を横に開く

- 3.③両手にペットボトルを持ち、肘を曲げる

- 4.④両手にペットボトルを持ち、肘を伸ばして腕をうしろに伸ばす

- 1~4カウント数えて腕を動かし、5~8カウント数えて元に戻しましょう。10セットを目安に行います。

- <ポイント>

- 反動をつけないようにしましょう。腕が疲れすぎる場合は、ペットボトルの水を減らして負荷を調整しましょう。

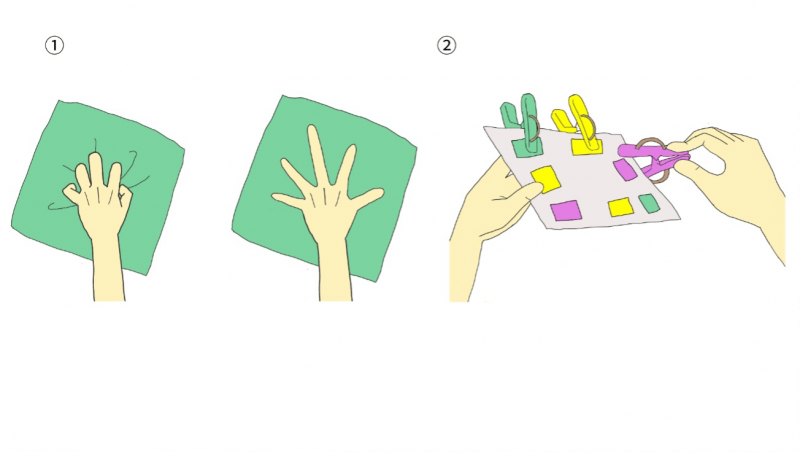

手と指の筋トレ(握力・ピンチ力)

握力とピンチ力(つまむ力)の筋肉である深指屈筋や浅指屈筋、指の伸筋群、虫様筋などを鍛えます。

- <方法>

- 1.①折り畳んだタオルを握るようにつかむ→手をしっかり開いて指を伸ばす

- 2.②台紙や箱のふちなどに、洗濯ばさみをはさむ→外す

- ①は左右の手、それぞれ10セットを目安にしましょう。

- ②は左右の手、それぞれ洗濯ばさみ10個を目安に行いましょう。

- <ポイント>

- ①はフェイスタオル4つ折りぐらいの薄めの厚さからはじめ、行いやすいタオルの厚さに調整してみましょう。握った後にはしっかり指を伸ばして手の甲側の筋肉も使いましょう。

- ②は台紙に色をつけておき、洗濯ばさみと同じ色のところにはさんでいくことで、頭も使いながら指の力を鍛えられます。

筋トレを実施する際の注意点

筋トレは方法を間違えると、身体に負荷がかかりすぎてしまいます。

安全に配慮して行うことは筋トレを継続させるうえでも大切です。

実施するにあたっての「注意点」を確認しましょう。

息を止めない

息を止めて筋トレをすると、血圧が急激に上がってしまいます。

息を吐きながら力を入れることを意識しましょう。

無理をしない

最初は無理のない範囲で行い、徐々に回数を増やしましょう。

筋トレの頻度の目安は週2回とされています。

1週間のうちで、筋肉を休ませる日を作ることも大切です。

実施時間については「1週間に40分程度の実施」が早期死亡や病気のリスクが低いことがわかっています。

過度の負荷がかかるような筋トレは禁物です。

続けられる負荷量で実施していきましょう。

筋トレを続けて認知症予防に

認知症は早期予防が重要です。

今から予防をはじめても、決して遅すぎることはありません。

筋トレや有酸素運動を組み合わせた運動習慣をつけ、健康を維持していきましょう。

認知症予防は認知機能の変化に早く気づくことも大切です。

筋トレに合わせて定期的な認知機能チェックを習慣化させ、予防に取り組んでいきましょう。

「ベルコメンバーズアプリ」は、スマホに表示される問題に答えるだけで今の認知機能を簡単にチェックできます。

さらに、ベルコメンバーズに無料登録することで、診断コメントや過去の結果の確認も可能です。

経過のグラフ表示によって、認知機能の上がり下がりがひと目でわかるので変化に気づきやすく、早めに対応しやすくなります。

認知症予防研究で知られる浦上克哉教授監修の認知機能チェックは、アプリのインストールのみで利用できます。

日常生活では気づきにくい認知機能もチェックできますので、現在の自分の認知機能が気になる方は、ぜひ試してみてください。

監修者

浦上 克哉 教授

監修者

浦上 克哉 教授

日本老年精神医学会理事

日本老年学会理事

日本認知症予防学会専門医

1983年鳥取大学医学部医学科卒業

1988年同大大学院博士課程修了

1990年同大脳神経内科・助手

1996年同大脳神経内科・講師

2001年同大保険学科生体制御学講座環境保健学分野の教授(2022年まで)

2016年北翔大学客員教授(併任)

2022年鳥取大学医学部保健学科認知症予防学講座(寄付講座)教授に就任

読まれている記事一覧

-

高齢者が同じことを何度も言うのはなぜ?対応方法と認知症との関連性を解説

-

認知症で病院に入院できる!精神科に入院する3つの基準や期間を解説

-

80代の親が少し前のことを忘れるのは単なる物忘れ?認知症との違いや見分ける方法を解説

-

高齢の母親と話が通じない4つの理由|コミュニケーション改善法やストレス対策も解説

-

認知症予防に役立つチェックアプリ3選!おすすめポイントも紹介

-

認知症の親を施設に入れるタイミングと注意点を徹底解説

-

高齢の親が寝てばかりいるのは認知症の初期症状が原因?家族ができる対処法3選

-

認知症の原因物質であるアミロイドβとは?溜まる3つの原因や排出方法紹介

-

同じ話を繰り返す母親への対処法|2つの原因と認知症チェック方法も徹底解説

-

認知症の予防にはコミュニケーションが効果的!4つの方法も紹介

-

認知症の初期症状はわがまま?早く対処すべき3つの理由とその対処法

-

英語を話せると認知症になりにくい?予防のための学習法をお伝えします

-

【無料プリントあり】認知症予防に役立つプリントの活用方法と選び方

-

麻雀が認知症予防に?楽しみながら脳を使って健康に

-

認知症の症状を抑える方法は主に3つ!治った例や家族の対応ポイント