シニア世代に多い認知症は、早期発見早期治療が大切な病気です。

認知症が進行すると完治は難しくなりますが、認知症の前段階である軽度認知障害(MCI)なら、症状を完治させたり、症状の進行を遅らせたりすることができます。

「あれ、おかしいな?」と感じたら、すぐに認知症検査を受けましょう。

本記事では、シニア向けの認知症検査の種類や、大まかな検査費用の目安、一般的な認知症検査の流れを詳しく解説します。

シニア向けの認知症検査とは?

シニア向けの認知症検査は、大きく「神経心理学検査」、「脳画像検査」、「遺伝子検査」の3つのカテゴリーにわかれます。

それぞれのカテゴリーの代表的な認知症検査は以下の表のとおりです。

| 神経心理学検査 | 改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)、ミニメンタルステート検査(MMSE)、時計描画テスト(CDT)など |

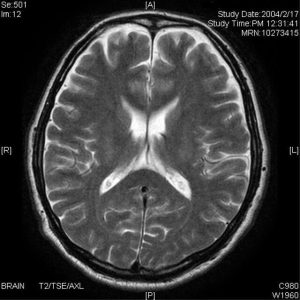

| 脳画像検査 | CT検査、MRI検査、SPECT検査など |

| 遺伝子検査 | APOE遺伝子検査など |

ここでは、家族に認知症の疑いがある人や、認知症検査を検討している人向けに、認知症の主な検査方法を「4つ」紹介します。

改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)

改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)は、日本で開発された認知症の検査方法です。

神経心理学検査のひとつで、口頭形式の簡単な質問で言語や思考、記憶などの認知機能を評価します。

改訂長谷川式簡易知能評価スケールの設問例は以下のとおりです。[注1]

- 1. 今日は何年何月何日ですか? 何曜日ですか?

(年月日、曜日が正解でそれぞれ1点ずつ) - 2. 私たちが今いるところはどこですか?

(自発的に出れば2点、5秒おいて家ですか?病院ですか?施設ですか?の中から正しい選択をすれば1点) - 3. 私がこれから言う数字を逆から言ってください。

(6-8-2、3-5-2-9を逆に言ってもらう、3桁逆唱に失敗したら、打ち切る)

改訂長谷川式簡易知能評価スケールでは、30点満点のうち20点以下の場合、認知症の疑いがあると診断されます。

身の回り品のみで検査を受けられるため、古くから使われている認知症検査です。

[注1] 日本老年医学会「改訂長谷川式簡易知能評価(HDS-R)」

ミニメンタルステート検査(MMSE)

ミニメンタルステート検査(MMSE)も、改訂長谷川式簡易知能評価スケールと同じ口頭形式の検査です。

ミニメンタルステート検査は、世界的な基準に基づく知能検査で、日本の医療機関でも広く採用されています。

10秒ごとに質問が打ち切られるため、改訂長谷川式簡易知能評価スケールよりもやや難易度が高いのが特徴です。

SPECT検査

SPECT検査は脳画像検査のひとつで、脳の働きに異常がないか検査する方法です。

X線を使ったCT検査や、電磁波を使ったMRI検査と違って、人体にとって安全な微量の放射性医薬品を注射し、脳内の血流を画像化します。

SPECT検査を実施すれば、アルツハイマー型認知症(アルツハイマー病)や、レビー小体型認知症などの認知症の診断が可能です。

APOE遺伝子検査

APOE遺伝子検査は遺伝子検査のひとつで、主にアルツハイマー型認知症の検査に使われます。

APOE(アポイー)遺伝子とは、アルツハイマー型認知症と関わりがあるアポリポタンパク質Eの働きを司る遺伝子です。

APOE遺伝子検査を実施し、APOE遺伝子の型を調べることで、将来的にアルツハイマー型認知症に罹患するリスクを可視化できます。

認知症検査の費用

認知症検査の費用は、検査方法や受診する医療機関によって変わります。

大まかな検査費用は、簡単な認知機能の検査やテストであれば「数千円」、CT検査やMRI検査が必要な場合は「2万円以上」かかります。

認知症検査でもっとも検査費用が高額なのが、アルツハイマー型認知症やレビー小体型認知症の検査に使われるSPECT検査です。

SPECT検査の場合、「8~10万円」ほどの検査費用が発生します。

このように認知症検査は意外と費用がかかるため、検査を受ける際はまとまったお金を準備しておきましょう。

認知症検査の流れ

一般的な認知症検査の流れは以下のとおりです。

- 1. 本人や家族との問診

- 2. 身体検査

- 3. 認知症検査

まずは本人や家族との面談を行ってから、身体検査、認知症検査の順に検査を行います。

認知症検査は、精神科、脳神経外科、脳神経内科(神経内科)などの診療科や、認知症専門医が在籍する「もの忘れ外来(認知症外来)」で受けられます。

事前にかかりつけ医に相談すれば、認知症検査が可能な病院への紹介状を書いてもらうことが可能です。

認知症検査を受ける前に大まかな流れを確認しておきましょう。

本人や家族との問診

まずは本人や家族を交えて、簡単な問診が行われます。

医師によって既往歴や現在の症状・違和感などを質問されるため、できる範囲で答えましょう。

問診では、現状の認知機能を簡単に確認するため、主に本人と医師の間でやりとりが行われます。

ただし、本人の病状が重く、意思の疎通が難しい場合は、家族に対して質問が行われる場合もあります。

もし本人が問診を拒否したら、以下のとおり説得すると、診断を受けてくれる場合があります。

- 認知症検査ではなく「健康診断」だと説明する

- 家族も一緒に問診を受けることを伝える

- 信頼できるかかりつけ医に説得をお願いする

- 地域包括支援センターに相談する

身体検査

次に認知機能の検査や、認知症以外の可能性も考慮して病名を絞り込む鑑別診断のため、基礎的な身体検査を行います。

主な身体検査は、血液検査や心電図検査、尿検査など、一般的な健康診断とほぼ同じです。

問診の結果も考慮して総合的に判断し、認知症の可能性が疑われる場合は、次の認知症検査に進みます。

認知症検査

認知症検査は、前述のとおり神経心理学的検査や脳画像検査、遺伝子検査の3種類です。

脳画像検査では、認知症だけでなく、ほかの病気が見つかるケースもあります。

たとえば、脳腫瘍や慢性硬膜下出血など、認知症に近い症状が出る病気や、脳梗塞や脳出血など認知症(脳血管性認知症)の原因となる病気などです。

認知症検査の結果、もし認知症だと診断された場合は、認知症の治療や介護が必要になります。

認知症が進行している場合、介護保険サービスを利用できますが、そのためには要介護認定の申請手続きが必要です。

【まとめ】シニア向けの認知症検査の種類や費用を知っておこう

シニア向けの認知症検査には、「改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)」、「ミニメンタルステート検査(MMSE)」、「SPECT検査」などがあります。

認知症検査の種類によっては、意外と検査費用がかかるため、検査を受けることをためらう人がいるかもしれません。

しかし、認知症の治療や介護が必要になった場合、さらに多くの費用がかかります。

早期発見早期治療のためにも、なるべく早く認知症検査を受けることが大切です。

老人ホーム探しを始めるのなら、「あなたらしく」のご利用がおすすめです。